环境污染严重威胁着人类健康和可持续发展。为应对环境问题,各国已出台众多法规,但其有效执行常遇阻碍。近年来,中国启动了一项全国性的环境监测计划,该计划提供了更精准、及时的信息,缓解了央地之间的信息不对称问题,有效减少了地方政府的信息扭曲行为。由于先进监测技术在空间上并不能覆盖全部城市区域,这就为地方政府可能采取的选择性执法策略提供了机会。然而对于地方环境治理行为的空间差异的问题至今仍鲜有研究。

针对这一议题,清华SDG研究院的研究员赵静、博士生唐祎祺、执行院长朱旭峰教授、副院长朱俊明在Nature Cities上发表的研究文章National Environmental Monitoring and Local Enforcement Strategies,利用空气质量监测站数据与多类型遥感数据,深入分析了中国城市空气质量监测站(AMS)对城市空气污染治理、地方环境执法策略,以及社会福利的影响。

研究概述

该研究探讨了中国城市空气质量监测站的全国性布局对地方污染减排、执法以及社会福利的影响。AMS作为一种新型环境监测技术,于2012至2014年在全国城市地区建立了1436个AMS,通过实时数据公开、环境信息远程检测、交叉验证预警等手段,被上级政府广泛用于增强地方合规性并改善环境质量。

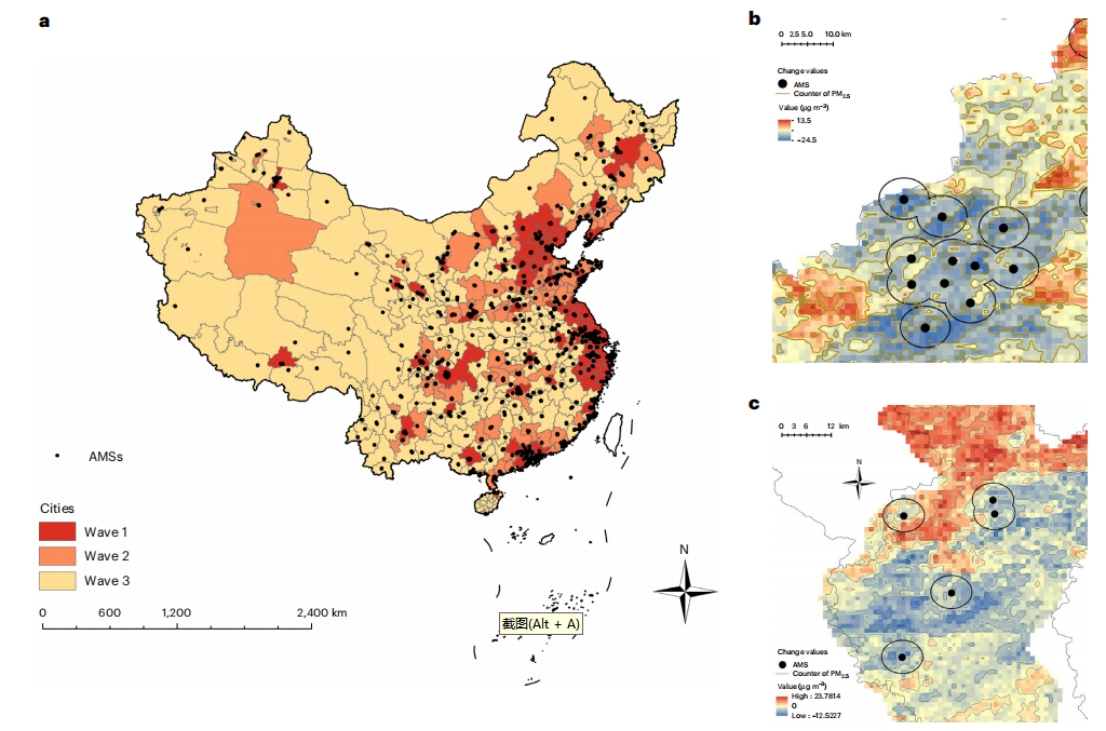

图1:空气质量自动监测站点部署批次与城市建成区单元栅格中的空气污染差异。

研究首先分析了监测站点设置对于城市区域空气质量的影响。在收集了中国约300个城市从2010年至2014年共计60个月的经济社会、气象和环境质量数据以及中国生态环境部官方网站上相关文件信息构建了中国空气质量自动监测计划启动数据的基础上,依托于多时点双重差分模型,比较了自动监测计划启动前与自动监测计划启动后的城市环境质量,并发现自动监测计划使得地方政府改善了城市区域的空气质量,各地城市区域的空气质量提升明显。

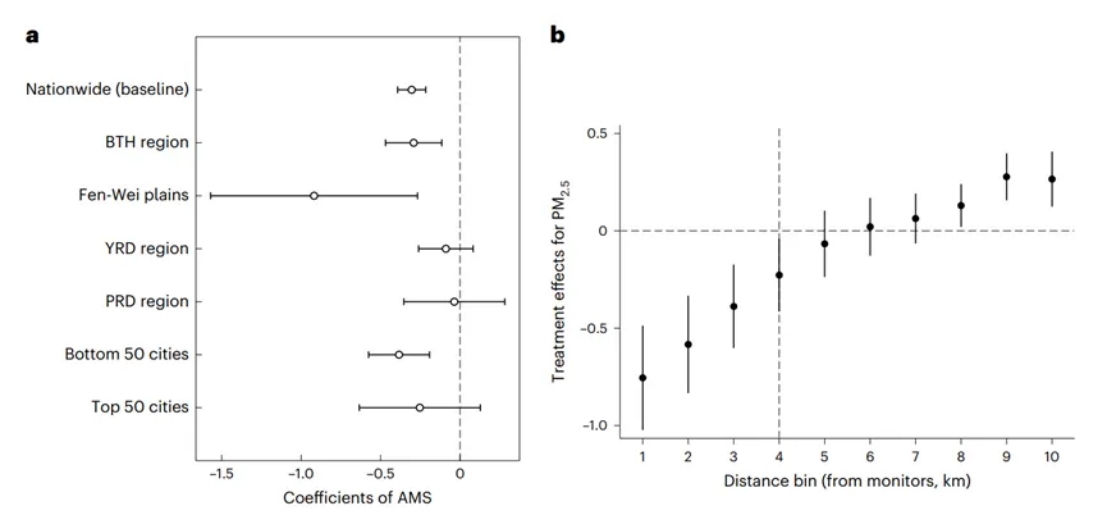

基于收集的2001年至2019年中国城市建成区约11万个1平方千米栅格的空气质量、气象和经济数据,本文发现新建的AMS促使城市地区PM2.5浓度下降了8.03%。但监测技术的空间可达性有限,出于成本收益权衡考量,地方政府在监测覆盖范围内外采取差异化的治理策略。这导致在城市区域内,技术可达区域(距站点0-4km)的PM2.5浓度降幅比非可达区域(距站点4-7km)高0.57%。区域异质性分析时,本文发现污染严重的区域如汾渭平原等进行差异化治理策略的程度更强,而空气质量较好的区域则不存在空间差异化的污染减少现象。在距离异质性分析时,本文发现随着距离监测站的距离增加,空间差异化的污染减排效果可能会减弱,即在技术可达性范围内能观察到空气污染减少,但在较远区域观察到了空气污染增强的现象,这可能是由于污染源迁往距监测站更远的区域所致。

图3:AMS带来的差异化污染减少的异质性分析。(a)分区域(b)分距离。

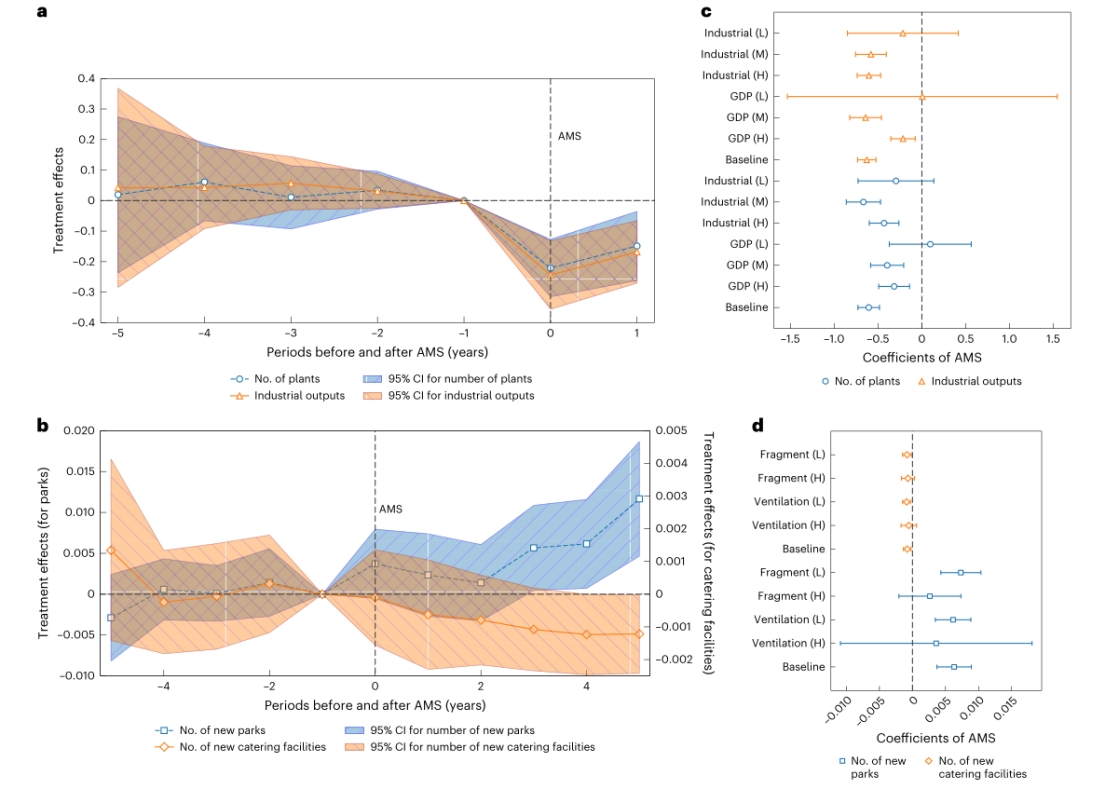

在进一步机制分析中,结合百万量级的工业企业数据库和土地出让数据,本文发现空气污染的减少与工业活动的下降和土地利用的变化密切相关。地方政府在技术可达区域内更严格地执行环境法规,从而导致这些区域的工业活动减少更为显著。长期的空间规划措施(如增加可达区域内的公园数量、减少餐饮设施数量)可能在长期内进一步促进监测站周边的污染减排。不同地方政府在治理手段的选择上也存在差异,经济发展水平更高的城市更倾向于选用生产规制类的治理工具,而通风程度和土地碎片化程度较低的城市更有可能采取城市规划类治理手段。AMS的推广塑造了城市居民的空间社会福利差别,尤其体现在房价和健康效益上。文章强调,监测技术的应用应纳入环境正义的考量,以实现更加全面的可持续发展路径。

图3:AMS引起的地方空间差异化执行策略(生产规制和城市规划)

论文最后也指出,关于监测站环境、经济和社会影响的研究结论适用于监测范围和位置固定的情况。当监测范围或位置发生动态变化(例如使用无人机或移动监测车辆)时,这些影响可能不会完全适用。这类技术已在包括中国在内的一些国家中已正在应用,并可能在未来得到广泛推广。此外,由于监测站覆盖范围引起的城市内部污染减排差异可能会随着时间推移逐渐减小。这是因为城市的环境改进空间有限,且越来越多的城市正从环境监管带来的长期社会福利提升中受益。

此项研究不仅为理解环境监测技术如何影响地方执法策略提供了实证支持,也为发展中国家在提升环境、经济和健康成效方面的努力提供了参考。研究者建议,在设计环境法规时,应整合地面数据与其他遥感、移动监测和公众参与等措施,以加强环境政策的监督,并关注监测技术覆盖不到的区域,特别是农村地区,以减少环境不平等。

论文来源:Zhao, J., Tang, Y*., Zhu, X., Zhu, J. National environmental monitoring and local enforcement strategies. Nat Cities 2, 58–69 (2025). https://doi.org/10.1038/s44284-024-00173-y

作者信息:

赵静:清华大学公共管理学院长聘副教授,清华大学产业发展与环境治理研究中心副主任

唐祎祺:清华大学公共管理学院博士生(通讯作者)

朱旭峰:清华大学公共管理学院院长、教授,清华大学全球可持续发展研究院执行院长

朱俊明:清华大学公共管理学院副院长、长聘副教授,清华大学全球可持续发展研究院副院长