2025年3月24日,由外交部主办,中国国际问题研究院、中国联合国协会、联合国发展系统驻华协调员办公室协办的“加强联合国作用,弘扬多边主义”国际研讨会在北京举行。中共中央政治局委员、外交部长王毅发表书面致辞。联合国前副秘书长、前中国政府欧洲事务前特别代表吴红波,联合国教科文组织东亚地区办事处代表、主任夏泽翰,联合国发展系统驻华协调员常启德,联合国开发计划署驻华代表白雅婷,联合国工业发展组织驻华首席代表康博思,联合国政治建和部驻华联络官马瑞娜,联合国儿童基金会公共伙伴关系高级顾问潘贤禧,联合国亚太经社委员会副执行秘书杨琳,巴基斯坦驻华大使哈什米,赞比亚大使齐乌卢,索马里驻华大使和丹,中国社会科学院学部委员周弘,中国信息通信研究院副总工程师王爱华,中国国际问题研究院全球治理与国际组织研究所所长金玲等来自近50个国家使节、国际及地区组织的驻华代表、联合国官员、有关部委代表及专家学者等共100余人参加研讨会。清华大学文科资深教授、清华大学苏世民书院院长、清华SDG研究院院长薛澜,清华大学公共管理学院院长、教授,清华SDG研究院执行院长朱旭峰出席研讨会。

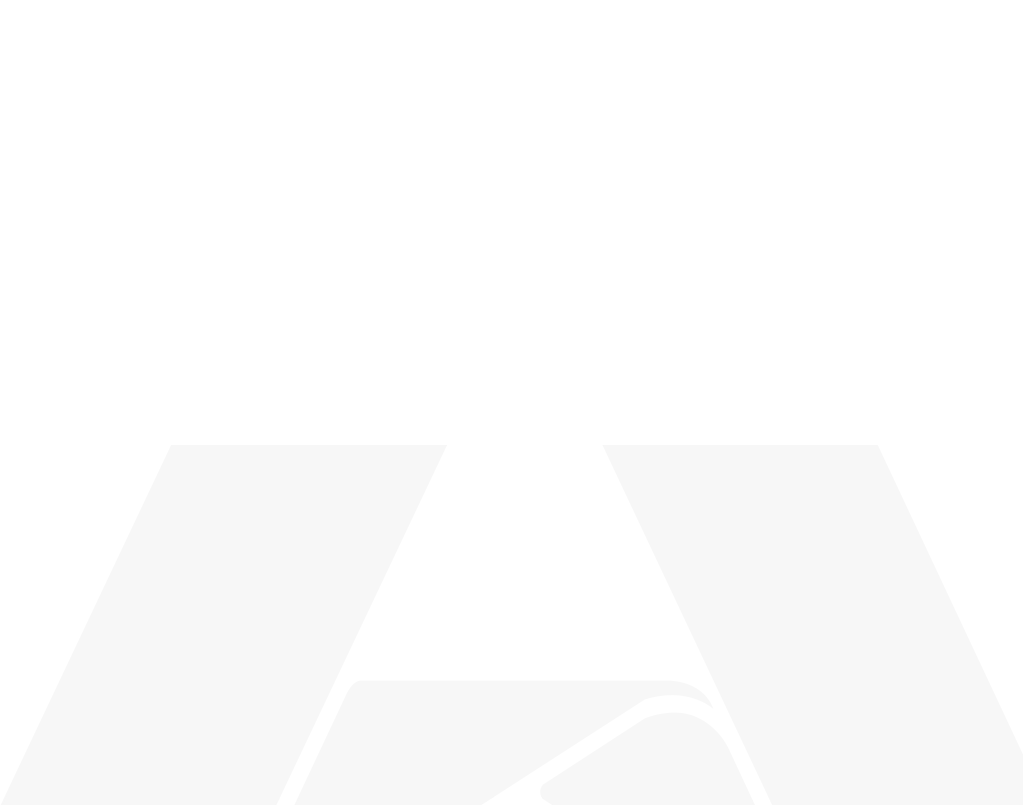

中国外交部部长助理苗得雨,联合国副秘书长莱德,外国驻华使团长、喀麦隆驻华大使姆巴纳先后在研讨会开幕式致辞。

苗得雨宣读王毅部长书面致辞

莱德致辞

姆巴纳致辞

联合国前副秘书长、中国政府欧洲事务前特别代表吴红波,联合国驻华协调员常启德,中国信息通信研究院副总工程师王爱华等主持议题讨论。

吴红波主持议题讨论(左一)

本次研讨会共开设五大议题,涵盖联合国可持续发展议程、国际和平与安全、科技创新、青年发展等领域。其中,薛澜、朱旭峰分别参与议题四——科技创新与数字合作:打造公平普惠的智能未来以及议题二——可持续发展与 2030 年可持续发展议程:以中国式现代化共建繁荣世界。

从左至右:王爱华主持议题四,齐乌卢、薛澜、夏泽翰等参与议题讨论

在讨论环节,薛澜指出,随着全球科技竞争日益激烈,技术合作逐渐受到政治化和安全化风险的困扰,部分国家通过构建合作壁垒来维护其技术垄断地位。这种做法不仅威胁全球创新合作的韧性,还在一定程度上剥夺了发展中国家获取先进技术的权利。科学技术应当服务于全人类的共同福祉,而非成为少数国家垄断优势的工具。针对这一挑战,薛澜认为,中国正在通过多边协作和规则创新,积极推动技术普惠和全球合作。例如,中国通过“一带一路”倡议和“数字丝绸之路”建设,推动人工智能、云计算和智慧城市技术在发展中国家的落地和应用,助力其数字经济能力建设。同时,中国还通过多边平台积极参与国际技术标准制定,倡导开放、包容和非政治化的治理框架,推动形成多边合作机制和普惠性技术规则。

最后,薛澜强调,要在全球科技竞争中实现可持续发展,中国不仅要继续深化技术自主创新,还应加强技术外交和国际话语权建设。通过讲好“技术普惠”和“发展权”故事,展示技术合作助力全球共同福祉的实际成效,中国可以为构建一个更加公平、包容和可持续的全球技术治理体系做出积极贡献。

从左至右:常启德主持议题二、朱旭峰、白雅婷、杨琳、和丹、金玲参与议题讨论

朱旭峰提到,国际发展议题亟需重新回归国际议程的核心,发达国家应认识到,支持发展中国家不仅是其责任,更是符合自身利益的举措。他强调,推动国际合作的核心应从传统的无私奉献转变为“双赢”模式,发达国家应意识到参与国际发展能够带来的互惠机会,只有如此,才能确保发展议题在全球议程中占据重要地位。谈及发展中国家面临的挑战时,朱旭峰提到,最大的障碍在于发达国家不再愿意提供全球公共物品。以美国关闭国际开发署(USAID)为例,这一举措严重影响了发展中国家的健康、教育和基础设施,尤其在全球公共卫生领域造成了巨大的冲击。然而,发达国家援助的减少也为发展中国家带来了新机遇。西方援助往往伴随着依赖性问题,并且易受政治因素的影响。相较之下,中国通过“一带一路”倡议、南南合作以及全球发展倡议等,提供了以发展为核心、注重自主赋能的替代性方案,为全球治理带来了更加公平、包容和可持续的前景。

嘉宾合影

本次研讨会的召开,标志着国际社会在全球多重挑战面前团结合作的决心与行动,彰显了各国共同推进多边主义、加强联合国作用的迫切需求。通过深入探讨国际发展和全球治理问题,研讨会为推动建立更加公正、可持续的全球治理体系提供了宝贵的思路和行动指南。

图文 | 外交部、国际合作中心、清华SDG研究院